X

Maurice Blanchot and Three Artists L’entretien infini

このゾーンでは現代文学の極北の思考に対峙しようとした美術家たちをご紹介し ます。加納光於、中西夏之、若林奮。彼らは、独自の言語を駆使しながら、その 芸術探究を豊かなものにしていきました。言葉の領域との干渉を通じて、色彩や 線、形態の「言語」が生み出され、さらには動植物や鉱物を介して美術の「言 語」が導き出される、という驚くべき現象をそこに見て取ることができます。

モーリス・ブランショはフランスの作家・思想家。非人称的な経験に向かう「文学空間」の可能性と、そこでの言語と死への問いを、小説・文芸批評・哲学的省察を通じて執拗に追究した。その作品は今日の芸術と思想界に深甚な影響を与え続けている。長らく肖像写真や経歴が示されない「顔のない作家」でもあった。

1970年、かねてよりブランショに関心を寄せていた加納は、雑誌「パイデイア」ブランショ特集に際し、この「顔のない作家」の「想像的肖像」を寄せ、73年には仏文学者の清水徹を介してブランショと間接的に接触。加納から《風に沿って》などが贈られ、ブランショから返礼の書簡が送られた(Y-0室に展示)。

1978年、別の文芸雑誌でブランショ特集号が刊行された(「現代詩手帖」10月臨時増刊)。研究論文の並ぶ間に差し込まれた数々の美術作品がひときわ光彩を放つ。表紙とページ内のカットを中西夏之が担当しており、加納光於と若林奮はブランショの作品にちなんだ複数の新作を寄せている。

若林は上記の特集のために《境川の氾濫》11点を制作。翌年さらに3点を追加し、連作として集成。『I. W─若林奮ノート』に収められた同題の文章には、ブランショの名も彼への暗示も一切が欠けているが、その不在はかえって、若林の《振動尺》のように、孤絶による隔たりを介した近さを伝えてくる。

中西が特集のために描いた作品は所在不明となっている。そこで今回はY-2室で展示される「緑と白」のテーマに関連する大作を示す。中西は絵画を原理的な要素にまで遡って綿密に検証し、制作と思考の干渉を引き起こす「絵画場」の概念を創出するなど、自在にして精緻な芸術を展開した。

モーリス・ブランショ[書簡(加納光於宛)]

「現代詩手帖」10月臨時増刊

ブランショの『文学空間』『来るべき書物』は、1960年代を通じて翻訳された。版画家・駒井哲郎の造本が叩きつける書物の強烈な物質性と、その内部に開かれる徹底して非人間的な作品空間が読書界に与えた衝撃は、文学の圏域にとどまらず、たとえばこの3人の美術家それぞれの特異な物質と空間の探究に反響している。

その衝撃は、少年時の平出隆の蔵書『文学空間』にも、赤インクで打たれた傍点によって刻印されていた。互いに深く交わりもした3人のブランショへの反応が、その鮮烈な読書体験を呼び起こし、その後平出自身が彼らと重ねた対話とも響き合って、「言語」と「美術」とが交錯する本展の終わりなき対話の空間を開く。

(上)モーリス・ブランショ『文学空間』

(下)モーリス・ブランショ『来るべき書物』

モーリス・ブランショ『文学空間』(平出隆蔵)

こうした対話は、3人の著書にも聴き取ることができる。「〈作品〉よりも、それのもつ時間の運動に、〈版〉の緊張がもつ意味作用に深く興味を抱く」という加納光於著『夢のパピルス』には、制作に関わる物質の運動へと遡行し、「途方もなく拡散された非人間的な拡がり」を捉えようとする言語の軌跡が記録されている。

若林奮著『I. W─若林奮ノート』は、美術の「発生に至ること」を目指すと同時に「旧石器時代と現在の自分を直接結びつける要素」である物質に思いを寄せて思索を重ねる。語られる内容としてだけでなく、しばしば言語そのもののひずみとしても現れるその異様な時空間把握は、読む者に無二の振動感覚を与える。

中西夏之著『大括弧 緩やかにみつめるためにいつまでも佇む、装置』は、「描くことは画布を遠くに追いやること」だと語る。自身の内面の物質的顕現や、描くという行為の身体性を丹念に相殺していく過程を辿ることで、逆説的にも独自の手触りを獲得しているその言語は、舞踏家・土方巽との終わりなき対話にも重なった。

加納光於

『夢のパピルス』

若林奮

『I. W─若林奮ノート』

中西夏之

『大括弧 緩やかにみつめるためにいつまでも佇む、装置』

加納光於と若林奮は、お互いの新作を注視し合い、時には作品中で応答をし合うほどの対話を続けていた。若林死後に依頼された講演に際して、加納は綿密なメモを準備し、そこに若林から譲られた謎の器具を描く。あるとき西部劇の映画を観ていて、それがライフル以前の鉛玉を作る「負の工具」だと知られた。

若林奮は「庭」の形態の彫刻を、長きにわたってさまざまに展開した。《新々100線》はブルーブラックインクで染め上げた桐の木を埋め込んだ小さな缶による連作である。平出隆はあるとき、この作品をめぐって若林と対話をする。そのとき「休息」という言葉で説明した若林に、死への意識を平出は感じ取る。

加納光於

[ノート]

若林奮

《新々100線 #61 (緑の森の一角獣座)》

若林奮

《新々100線 #66(緑の森の一角獣座)》

加納光於

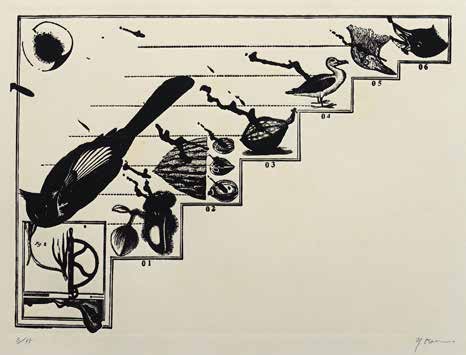

《風に沿って》

加納光於

《その雲形の》15