物置小屋の先生

平出 隆

詩人によって生きられる家をとおして、われわれは人間=宇宙論の神経中枢へみちびかれる。家はたしかに、地形分析(トポアナリーズ)の一手段なのだ。 ——バシュラール

学校で学んだ先生のほかに、私が自然に、あるいは心から先生と呼べる人は幾人かと考えてみると、そんなにあるものではない。

川崎長太郎は筋金入りの私小説家で、すべての虚飾から遠くあることを望んだから、先生と呼ばれることを求めなかった。そこで各社の担当の文芸編集者たちはどうだったかというと、面と向っては先生といった。裏にまわったときは、川長さんと呼びならわし、ときには川長と呼び捨てにした。もちろん、それは親愛の情のせいであった。川崎長太郎を囲んでの祝いの酒席などで、酒のまわった上司が、「先生、私たちはふだん、川長、川長と呼んでおります」といい募ったりした。

私もあまり、先生、先生と呼ばなかった。というのは、川崎長太郎から先生と呼ばれつづけたからである。なにも私だけではなかったが、感興が昂じてくると、相手を持ち上げては悪戯っぽくつつくような感じで編集者に対して、◯◯先生、と、川崎長太郎ははしゃぐように呼びかけるのだった。

「旅にしあれば椎の葉に盛る、いいなあ、ひらいで先生、こんどは瀬戸内海を船旅といきましょうか」

脳卒中の後遺症により、すでに歩行は困難であった。こうして、孫の年、三十をまわったばかりの私のほうがしょっちゅう守勢の「先生」であった。文壇を意識はしながら、川崎長太郎はまったく、文壇の外の人、野外を行く人であった。

編集者として私が小田原へ通うようになったそのころは、長太郎先生はもう小屋の住人ではなかった。一九六二年、三十歳下の女性と結婚して、ある旅館の別棟に新居を借りたが、そこからもう十五年以上が経っていた。

戦前から戦後にかけての二十年、川崎長太郎は故郷小田原の海辺の物置小屋に住み、小説を書きつづけた。東京での小説家としての成功を諦めながらの、しかしそれでも一筋の道を貫こうという「背水の陣」であった。年譜によれば一九三八年七月、「永住の覚悟で小田原へ引き揚げ、物置小屋へ、以後二十年起伏する身の上となる。」

戦中については、一九四四年の九月、海軍の運輸部工員に徴用され横須賀へ、という記述があり、翌一九四五年については、「小笠原父島へ派遣される。終戦、十一月無事内地に帰還。小田原はほとんど変らず、物置小屋へはいる」とある。

この月で満四十四歳だった。戦後すぐに、小田原の私娼窟通いに材を取った短篇を書きつぐようになり、『売笑婦』(一九四七年)『淫売婦』『恋の果』と作品集を刊行し、一九五四年に至って『抹香町』が刊行されるといわゆる抹香町ブームが起り、一躍、売れっ子作家となる。物置小屋に起き伏しし、抹香町と呼ばれる私娼窟に出入りしてはその実地検分を書き留める小説家の様子は、世間の耳目を集めた。「文藝春秋」に所属した若き日の田沼武能は小田原を訪ね、物置小屋や抹香町や競輪場での川崎長太郎の姿を、貴重なグラビア写真に記録した。

蠟燭の灯りとビール箱の机とわずかの寝具とのほかに、ガスも水道も電気も通らぬ小屋での生活は、台風によって屋根がはがれることで、ようやく終る。

中山義秀など親しい作家は長さんと呼ぶ一方、現代の「方丈の住人」と呼びもしたが、戦後文学の新興に気負う文壇では、古くさい私小説の畸形的遺物とみなされもした。

ブームが去ったあとも川崎長太郎は揺るがぬ姿勢で八十代の晩年に至るまで書きつづけ、燻し銀の凄みを帯びてゆくその文章に真と朴をきわめつづけた。私の通いは最晩年の七年足らずであったが、文芸編集者としての十年の歳月の中で、これほど多くを学んでつきぬ作家は澁澤龍彦のほかはいなかった。

世を去られて四半世紀の今日では、その「身も蓋もない生きかた」という文壇的偏見すら、もはやまったく斟酌すべきものではない。さらには「私小説」そのものについての批評的研究は、むしろここからはじまるべきだという時間に、私たちは立ち至っているというべきだろう。

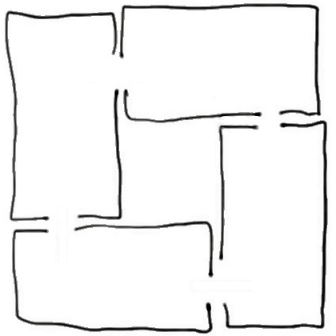

さまざまな作家や思想家の家を極小の聖地、さらにいえば逆説の聖地として見る運動を、芸術人類学研究所ではフィールド・ミュージアム・ネットとして展開しているが、そこに必須なのは、敬愛する対象についての冷静な見据えということであろう。たんなる遺跡化ではない、たんなる再建ではない。小屋のまわりに大地の広がりをひろげるとき、文学散歩とは逆向きの、もっとひろやかな夢想の幾何学が見えてくる。人間はどうしてこんなふうにしてそれを営むのか、という問いかけが、野に響きはじめる。

一体どうして、海辺の物置小屋でのそんな二十年が可能であったのか。私たちは、日本近代文学のアカデミックな研究方法とも、文壇的な取材や評価の方法ともまったく違ったしかたで、その生のありかたに迫ろうと考えている。それは書くことの始原やポエジーの発生についての探究であり、強烈に閃き去るヴィジョンを生け捕りにしようとする試みである。

多摩美術大学芸術人類学研究所の機関紙「Art Anthropology」1号(2008年7月刊)に掲載